AI動画解説もご用意しました!

科学的根拠からみる サヨナラ・モンスター「マイ・ヒーリング絵本」

――心の回復力とその心理的メリット

サヨナラ・モンスターの実践では、「心の記録」を通して、自分の悩みや恐怖、不安の正体を言葉にしてきました。

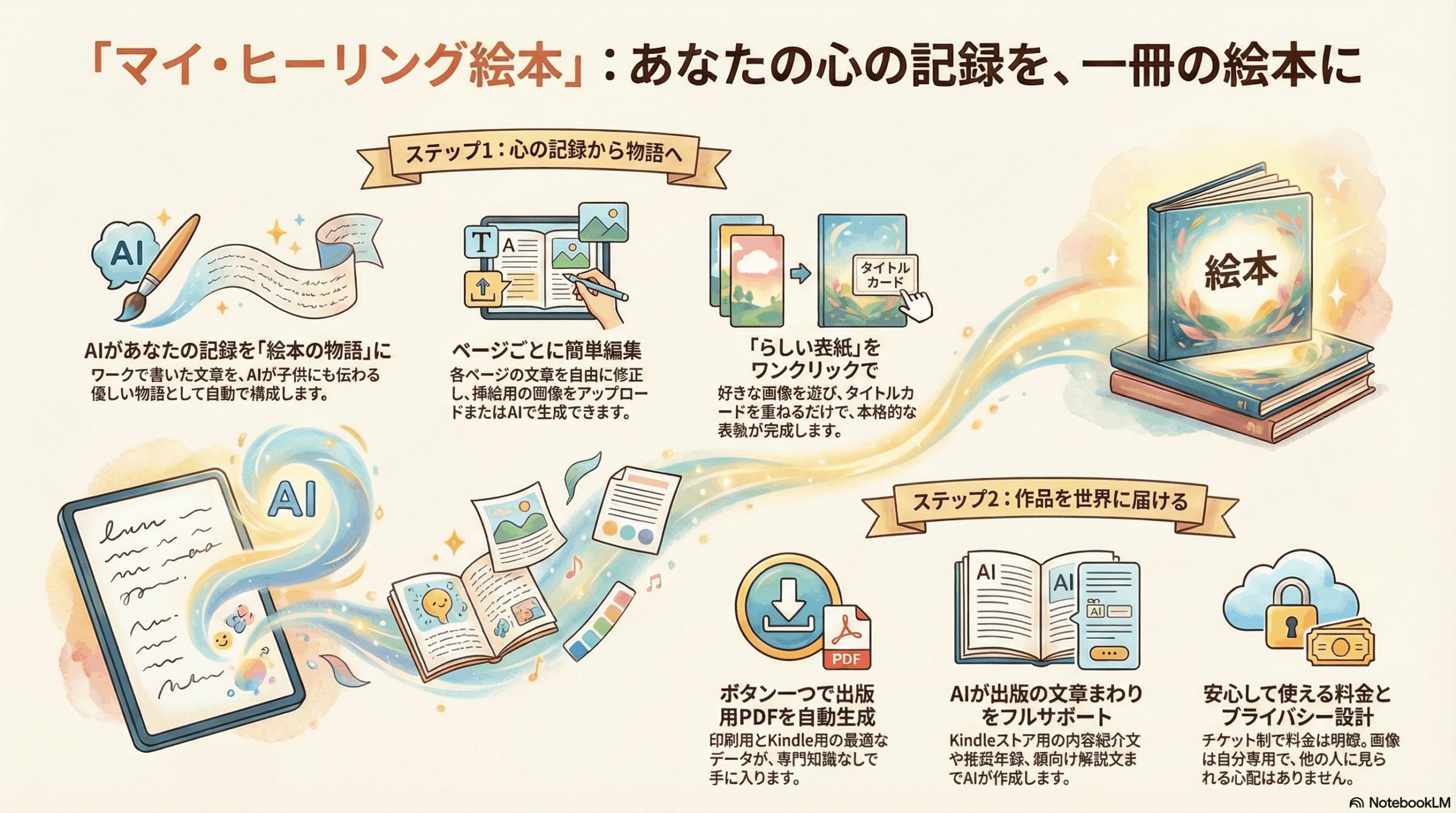

新機能「マイ・ヒーリング絵本」は、その心の記録をもとに、一冊の絵本としてまとめあげるための専用システムです。

・心の記録 → 絵本の物語

・挿し絵・表紙 → PDF → Kindle出版

・その後に届く感想や質問

という一連の流れを、ひとつの仕組みの中で完結できるように設計されています。

この記事では、この「マイ・ヒーリング絵本」が

なぜ心の回復力(レジリエンス)を育て、どんな心理的メリットが“科学的に期待できるのか”

という点を、関連する研究や専門家の解説を紹介しながら整理していきます。

※本記事で紹介する根拠は、「マイ・ヒーリング絵本」と同じ要素(書く・物語にする・絵本を読む・自分にやさしく語りかける等)を扱った研究に基づくものです。

「マイ・ヒーリング絵本」そのものを対象にした臨床試験ではありません。

【1】「心の回復力」とは何か?

ここでいう「心の回復力」とは、

・嫌な出来事やストレスに押しつぶされ続けるのではなく

・時間をかけながらも、少しずつ立ち直ったり、意味を見いだしたり

・同じようなことが起きても、以前よりしなやかに対処できるようになっていく力

を指します。

心理学では「レジリエンス(resilience)」と呼ばれ、

自分の体験をどう理解し、どう意味づけするかが、その回復力と深く関係していると考えられています。

「マイ・ヒーリング絵本」は、

- 感情や体験を“書く”

- それを“物語”としてまとめる

- 絵本として“読み返す・誰かと共有する”

という3つのステップを通して、この心の回復力を育てることを狙っています。

【2】科学的根拠① 感情を書き出すこと(エクスプレッシブ・ライティング)

サヨナラ・モンスターの実践のベースにあるのが、感情や体験を書き出すワークです。

心理学ではこれに近い手法を**「エクスプレッシブ・ライティング(感情表出の書くワーク)」**と呼び、

約30年以上にわたって研究されてきました。

・ストレスやつらい出来事について、数日間にわたり書くことで、

その後の心身の健康状態が改善するという結果が多くの研究で報告されています。

・スタンフォード大学やハーバード大学の解説でも、感情について書くことが

ストレス・トラウマからの回復を助ける可能性があると紹介されています。

僕自身も、過去の悲しみや苦しみ、そして自分では意識できていなかった苦しみを書き続けることで、心の状態が最悪の事態に陥るのを防ぎ、なんとか生きてこられました。

もし書き続けていなかったら、今の僕はここにはいなかったと確信しています。それほどの効果を感じています。

僕が受けてきたことというのは本当に複雑で、一般的な心理士ではとても全体像を理解しきれないだろうと感じています。たとえ世界トップクラスの専門家であっても、せいぜい一部分を切り取って理解するのがやっとなのではないか──それくらい入り組んだ体験でした。実際、海外の最新の研究でようやく言語化されてきているような心理的虐待の概念や知見が、ここ数年になってようやく「自分が受けてきたこと」と一致し始めています。つまり、10年、20年前の時点で、僕の苦しみがきちんと理解されるはずがなかった、ということでもあります。

しかも、それですら僕の苦しみの一部にすぎません。全体像はもっとずっと複雑でした。その全体を、僕は長い時間をかけて、自分で書き続けることによって、無意識の底に押し込めていたものを少しずつ意識の上に引き上げ、自分なりに解き明かしてきました。そのプロセスによって、僕の苦しみは大幅に減っていきました。

だからこそ、僕は「書く」という行為は(心の記録から始まることは)、本当に心の苦しみの元に光を照らす行為なのだと、身をもって感じています。

「マイ・ヒーリング絵本」は、

・サヨナラ・モンスターのワークで書いた文章・メモ(心の記録)を

・そのまま絵本の台本づくりの土台として使う

仕組みになっています。

つまり、従来のエクスプレッシブ・ライティングの恩恵をそのまま引き継ぎつつ、

それを「作品づくり」に発展させていると考えることができます。

【3】科学的根拠② 人生を「物語」としてまとめること(ナラティブ・アイデンティティ)

最近の心理学では、「自分の人生をどのような物語として理解しているか」が、

心理的な健康と深く結びついていることがわかってきています。

・過去の出来事を、始まり → 葛藤 → 変化 → 今という流れをもった物語として語れる人ほど、

人生満足度が高く、不安や抑うつが低い傾向がある、という研究が報告されています。

この「物語のまとまり具合」のことを**ナラティブの一貫性(narrative coherence)**と呼びます。

「マイ・ヒーリング絵本」では、

・心の記録をもとに

AI が「タイトル」「テーマ」「この絵本について」「さいごに」などを含めた一つのストーリーを提案し

・それをページごとに読み返しながら、自分で言葉を整えていく

という流れになっています。

その結果、

・「つらい出来事の寄せ集め」だった記憶が

・「ここから始まり、こう悩み、こう気づき、今の自分につながっている」という

一つの成長ストーリーとしてまとまりやすくなります。

これは、研究で示されている

「物語の一貫性が高いほど、心理的ウェルビーイングが高い」という知見と合致する部分です。

世界保健機関(WHO)が「健康とは、単に病気や虚弱でないことではなく、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態である」と定義している流れの中で発展してきた考え方です。単に「心の病気がない」ことではなく、自分の人生に意味や目的を感じ、人とのつながりに支えられながら、「自分らしく生きている」と実感できている心の状態を指します。WHO の定義や、ポジティブ心理学の研究者たち(主観的幸福感やレジリエンスを研究している専門家)の知見に基づいた、信頼性の高い概念です。

【4】科学的根拠③ 自分へのやさしさを育てる「セルフ・コンパッション」の手紙

「マイ・ヒーリング絵本」で特に重要なのは、

・「この絵本について」

・「さいごに」

・親御さん向け読み聞かせガイド

などの文章です。

ここでは、過去の自分や、同じような気持ちを抱える誰かに向けて、

やさしい言葉でメッセージを書くことになります。

(AI生成の文章を、ご自身で編集可能です)

これは、心理学でいう**セルフ・コンパッション(self-compassion / 自分への思いやり)**の

代表的なトレーニングにとてもよく似ています。

・セルフ・コンパッション研究の第一人者 Kristin Neff 氏は、

自分を責める代わりに「親友に書くような手紙を、自分宛てに書く」ワークを勧めています。

・このような「自分へのやさしい手紙」は、自己批判を和らげ、不安や抑うつの低減に役立つという報告もあります。

マイ・ヒーリング絵本で

・自分や子どもに向けて

・やさしく、あたたかいトーンでメッセージを書くことは、

セルフ・コンパッションを高めるトレーニングそのものと言えます。

【5】科学的根拠④ 絵本・読書を使った「ビブリオセラピー」

「マイ・ヒーリング絵本」は、単なる日記ではなく絵本の形になるのが大きな特徴です。

・自分の体験をもとにした絵本を、自分で読み返す

・子どもや家族に読み聞かせる

・Kindle を通じて誰かに届ける

といった使い方が想定されています。

心理学や教育の分野では、絵本や物語を使って感情や人間関係を学ぶ方法を、

**ビブリオセラピー(読書療法)**として研究してきました。

・絵本を通じて感情に触れる「感情的ビブリオセラピー」は、

子どもの共感性や感情理解を高め、メンタルヘルスの支えになると示されています。

・さまざまな感情を経験するキャラクターに触れることで、

子どもが自分の気持ちの扱い方を学ぶ助けにもなります。

マイ・ヒーリング絵本の場合、

・親自身の体験がもとになった物語

・子どもにも届くやさしい言葉と挿し絵

・読み聞かせのポイントをまとめた解説文

がセットになっているため、

・親にとっては「自分の癒やしの物語」

・子どもにとっては「感情を学ぶ教材」

・親子にとっては「対話とつながりのきっかけ」

として機能する可能性があります。

【6】「マイ・ヒーリング絵本」の流れと、研究との対応

ここまでの研究知見と、「マイ・ヒーリング絵本」の実際の流れを対応させると、次のようになります。

- 心の記録を準備する(サヨナラ・モンスターの過去の取り組み、書き溜めたもの)

→ エクスプレッシブ・ライティング(感情を書き出すこと)によるストレス軽減・自己理解の促進 - AI で絵本の台本を生成する

→ 過去のつらさや弱さを、起承転結のある「成長ストーリー」として再構成(ナラティブ・アイデンティティ) - ページごとに文章と挿し絵を整える

→ 自分の体験から少し距離を取りつつ、何度も読み直して理解を深めるプロセス(セルフ・ディスタンシング、再評価)

(AIが生成した言葉はあなたの言葉が元になっています!それをさらに自分で編集可能!) - 「この絵本について」「さいごに」などのメッセージを書く

→ 自分や子どもに向けて、やさしい手紙を書くセルフ・コンパッションの実践 - 絵本として読み返す・読み聞かせる・出版する

→ 絵本・読書を通じたビブリオセラピーとして、感情理解・共感・レジリエンスを育む

このように、「マイ・ヒーリング絵本」は

・書く(感情表出)

・物語にする(ナラティブ)

・自分にやさしく語りかける(セルフ・コンパッション)

・絵本として読む・共有する(ビブリオセラピー)

という、心理学的に意味のある要素を一つの仕組みに統合した試みだと位置づけることができます。

【7】限界と安全に使うための注意点

最後に、大切な注意点も書いておきます。

・ここで紹介した研究は、

「書く」「物語にする」「絵本を読む」といった要素レベルの効果を示すものであり、

マイ・ヒーリング絵本そのものの治療効果を直接証明するものではありません。

・ハーバード大学の解説でも、エクスプレッシブ・ライティング(つらい気持ちや体験を、ありのまま言葉にして書き出すことで心を整える方法)は

「重度のうつ病やPTSDなどの単独治療としてではなく、比較的安定した人のストレスケアとして有望」

とされています。

・強い自殺念慮や、日常生活が立ち行かないレベルの症状がある場合、

マイ・ヒーリング絵本はあくまで補助的なセルフケアと捉え、

医師・心理士など専門家のサポートを必ず併用してください。

そのうえで、「心の記録をただ溜めておくだけ」で終わらせず、

自分の歩みを一冊の絵本として形にすることは、

・自分の人生に意味を見いだす

・過去のつらさを成長ストーリーとして受け止め直す

・そのプロセスを、他の誰かのためにも役立てる

という、大きな心の回復力につながっていくと考えられます。

【参考リンク(本文で触れた主なもの)】

- WHO による「健康」の定義(日本語)

世界保健機関(WHO)憲章前文の日本語訳。「健康とは、病気ではないとか弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にも社会的にもすべてが満たされた状態」と定義されています。

👉 世界保健機関(WHO)憲章前文|日本WHO協会 - WHO による「well-being」を含む健康概念(英語)

WHO 憲章における “Health is a state of complete physical, mental and social well-being …” という有名な定義の原文と解説。心理的ウェルビーイングの背景にある考え方がわかります。

👉 Constitution of the World Health Organization - 感情について書くこととストレス軽減(Harvard Health)

感情を書き出す「エクスプレッシブ・ライティング」が、ストレスやトラウマからの回復にどう役立ちうるかを、一般向けにわかりやすく解説した記事。

👉 Writing about emotions may ease stress and trauma|Harvard Health Publishing - エクスプレッシブ・ライティングとメンタルヘルス(APA)

ジェームズ・ペネベイカー博士が、なぜ「書くこと」がメンタルヘルスに良い影響を与えるのかを語っているアメリカ心理学会のポッドキャストページ。

👉 Expressive writing can help your mental health|American Psychological Association - ナラティブ(一貫した人生物語)とウェルビーイング

自分の人生をどのような「物語」として語るかが、心理的ウェルビーイングや内在化症状(不安・抑うつなど)とどう関係しているかを検証した研究論文。

👉 Narrative Coherence and Identity: Associations With Psychological Well-Being and Internalizing Symptoms|Frontiers in Psychology - セルフ・コンパッション(自分への思いやり)の書くワーク

Kristin Neff による公式サイト。自分への思いやりを育てるための「自分宛ての手紙を書く」ワークなど、具体的なエクササイズが紹介されています。

👉 Exercise 3: Exploring self-compassion through writing|self-compassion.org - 子どもと絵本を使ったビブリオセラピー(読書療法)

子どものトラウマや不安に対して、絵本・物語を使った「ビブリオセラピー」がどのように役立つかを解説した記事。親子での読書が、感情の理解や回復を助ける視点が示されています。

👉 Understanding bibliotherapy: How children’s story books can open the door to healing conversations|Berry Street - 絵本・感情教育に使えるリソース集(図書館ガイド)

子どもの感情やウェルネスをテーマにした絵本をまとめた大学図書館のガイド。開発的ビブリオセラピーとして絵本を活用する視点が整理されています。

👉 Emotional Wellness – Bibliotherapy: Wellness in Picture Books|University of Northern Iowa

- 1. 世界保健機関(WHO)憲章前文|日本WHO協会 https://japan-who.or.jp/about/who-what/charter/

- 2. Constitution of the World Health Organization https://www.who.int/about/governance/constitution

- 3. Writing about emotions may ease stress and trauma|Harvard Health Publishing https://www.health.harvard.edu/healthbeat/writing-about-emotions-may-ease-stress-and-trauma

- 4. Expressive writing can help your mental health|American Psychological Association https://www.apa.org/news/podcasts/speaking-of-psychology/expressive-writing

- 5. Narrative Coherence and Identity: Associations With Psychological Well-Being and Internalizing Symptoms|Frontiers in Psychology https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2019.01171/full

- 6. Exercise 3: Exploring self-compassion through writing|self-compassion.org https://self-compassion.org/exercises/exercise-3-exploring-self-compassion-through-writing/

- 7. Understanding bibliotherapy: How children’s story books can open the door to healing conversations|Berry Street https://www.berrystreet.org.au/news/understanding-bibliotherapy-how-childrens-story-books-can-open-the-door-to-healing-conversations

- 8. Emotional Wellness – Bibliotherapy: Wellness in Picture Books|University of Northern Iowa https://guides.lib.uni.edu/c.php?g=914629&p=6589562